|

|

|

(French version only)

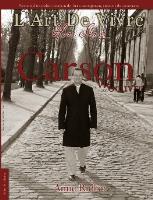

Charles Carson

Maître canadien de l'art contemporain.

«A l’écart des modes et de la facilité, Charles Carson décline toutes les facettes uniques de son immense talent poétique, en offrant dans chacune de ses œuvres, un souffle de vie, sa vie, afin qu’elles interrogent et réjouissent l’œil et l’esprit des connaisseurs qui les accrochent sur les murs de leur quotidien.

Charles Carson a creusé son sillon vers la postérité artistique, car aujourd’hui on dit c’est un Carson, comme on dit c’est un Picasso, un Matisse, un Warhol, un Basquiat et tous les autres artistes immortels.»

Christian SORRIANO

Président de DROUOT COTATION - Paris

Créateur du mouvement «carsonisme».

CARSON SA VIE SON OEUVRE.

Par Anne Richer

Cette biographie sur Charles Carson s’imposait naturellement afin de révéler l’homme et son œuvre, comprendre ce qu’il a fallu à cet artiste de persistance, de détermination pour atteindre un sommet dans l’Art.

Son cheminement artistique, qu’il soit lié ou pas à sa vie personnelle, a donné une peinture vivante qui surprend le néophyte par la clarté de sa forme, se singularise par sa force, son originalité et sa vivacité.

Charles Carson a 50 ans. Les trois décennies passées ont été fructueuses; l’artiste a consacré le meilleur de lui-même à peaufiner sa technique. La plus grande partie de son temps et de son énergie a servi à développer une écriture personnelle.

Il est indispensable que l’on se penche sur son processus de création, même si une grande part de celui-ci appartient au mystère.

Qu’en est-il de son style? Il lui appartient en propre comme celui d’un écrivain ou d’un compositeur de musique. Il n’a eu de cesse au cours de ces années de chercher, au-delà des modes picturales, car la mode voile le regard, au-delà des frontières de l’art, une nouvelle façon d’imaginer le monde. Il a exploré un langage différent, rafraîchi, éminemment imaginatif, et offert à celui qui le découvre une bouffée d’air pur. Depuis le début, il a voulu se démarquer, sortir des sentiers battus en vue de laisser son empreinte à l’art contemporain. Des explorations qui se sont poursuivies et se poursuivent encore, avec une force extraordinaire d’entêtement et de vision, parfois dans la plus grande solitude, à travers les aléas de l’existence, mais toujours avec la discipline qu’impose la pratique d’un art.

Carson est aujourd’hui une valeur sûre dans le paysage des arts canadiens et sur le plan international. Sa signature est garante d’un talent qui ne se dément pas, suscitant la reconnaissance louangeuse, l’admiration sans équivoque. La réputation de l’artiste n’est pas surfaite, car son œuvre est à la fois universelle et intemporelle.

Avec nombre d’années à venir encore à créer, ses tableaux vont atteindre indubitablement, sur le plan de leur valeur marchande, les plus hauts sommets. Pour l’amateur de statistiques : en 2008, le Dictionnaire Drouot Cotation, Paris (ISBN: 978-2-9524215-2-2) rapportait que la valeur de certaines œuvres de Charles Carson atteignait 150 000 € sur le marché international de l’art. Chacune de ses expositions au cours des dernières années, dans de nombreux pays du monde, a permis aux collectionneurs de suivre son évolution et de s’en réjouir. Plusieurs d’entre eux n’ont pu résister à l’envie de posséder un de ses tableaux, notamment Bill Clinton, ex-président des États-Unis.

Finalement, comme toute idée qui jaillit du volcan du subconscient à travers un magma de gestes et de réflexions, il est parvenu à perfectionner une technique remarquée, étudiée, décodée par les experts et historiens d’art.

Dès 1990, Louis Bruens, historien, écrivain, et expert en art, a été l’un des premiers à affirmer que la manière de peindre de l’artiste, au-delà de l’époque et des traditions, méritait son propre titre. Il reconnaissait l’originalité du style « Carson » et en faisait l’éloge dans une brillante analyse.

« La peinture au sujet de laquelle je m’exprime ici écrit-il, que l’on peut aisément qualifier de contemporaine, ne relève ni de l’impression-nisme, ni du surréalisme ou d’autres définitions en “isme”; elle s’inscrit dans un ordre de valeur totalement différent des tendances, des genres et styles que l’on retrouve généralement sur le marché de l’art. À mon avis, il s’agit donc d’une peinture véritablement distincte de tout ce qui s’est fait, et de tout ce qui se fait à notre époque, et depuis longtemps… »

Il conclut : « Carson, un nouvel “isme”. »

Pour sa part, Guy Robert (1933-2000), historien, écrivain, éditeur et fondateur du Musée d’art contemporain de Montréal en 1964, publiait en 1992 sa propre analyse objective.

« […] Aucune étiquette des “ismes” bien connus dans la pagaille de l’art contemporain ne semble pouvoir y adhérer, et je devrai donc me résigner, d’ailleurs avec grand soulagement, à nommer ce style : le carsonisme! »

Il poursuivait ailleurs ses observations :

« En ma qualité d’expert et d’historien en art mon impression initiale, en observant avec grand plaisir un ensemble important des œuvres mêmes de l’artiste, en fut une de fraîcheur, de dynamisme, de rythme : fraîcheur et vivacité de la palette, dynamisme et variété des compositions, rythme qui anime chaque segment des œuvres, un peu comme dans le meilleur jazz où le sens de l’improvisation dilate merveilleusement la structure instinctive de la mélodie et l’anime de sa syntaxe syncopée, ou, si l’on préfère, comme dans les sonates de Scarlatti et les concertos de Vivaldi, où variations et modulations fondent à la fois l’ordonnance et les subtilités de l’œuvre.

[…] Carson donne au tableau une profondeur particulière plus fascinante que la plus habile maîtrise des systèmes les plus savants de perspective. »

Qu’en disait, pour sa part, Jacques de Roussan, historien, écrivain, éditeur et expert en art (1929-1995)?

Il a analysé l’unicité de l’écriture picturale de l’artiste. « […] C’est-à-dire que tout devient silhouette et suggestivité qu’on peut lire sinon interpréter en faisant appel à un minimum de références picturales. Cela ne signifie pas que cette lecture s’impose au premier regard, mais bien plutôt qu’elle relève d’un phénomène optique avec, comme toile de fond, un kaléidoscope chromatique qui devient véritable fête pour le spectateur. Il s’agit en somme d’une nouvelle manière de peindre, une forme d’écriture picturale unique par sa sublimité, où l’on découvre un entre-deux mondes d’une mouvance perpétuelle. »

Robert Bernier, historien, écrivain, critique d’art, éditeur et rédacteur en chef de la prestigieuse revue Parcours L’informateur des arts, consacrait, pour sa part, une analyse de 16 pages à l’œuvre de Carson. Étude concrète qui donne à celui qui regarde un tableau de Carson de meilleurs outils pour le comprendre.

« Cette approche (en parlant du carsonisme) n’est pas facile à décrire, mais, de manière générale, on peut parler d’une succession infinie de touches légèrement obliques qui, sur la surface, dynamisent au maximum la perception de la matière et du sujet, le tout s’animant sur la toile dans des transparences subtiles tout à fait sensationnelles, donnant une impression de profondeur à la couleur. On dirait un flot incessant de particules, tout de même assez larges, qui balaient la matière avec une régularité fascinante, voire déconcertante. »

Voilà donc qu’existe désormais le mouvement carsoniste dans la vie des arts. On dit de lui spontanément qu’il rayonne, éclate, invente et fait preuve d’une étonnante joie de vivre.

Confirmé par le Magazine Prestige dans sa livraison de décembre 2006 : « […] Des écoles de carsonisme sont en voie d’être créées dans le monde : ailleurs au Canada, en Algérie, Espagne, France, aux États-Unis, en Afrique, Amérique du Sud… »

Bien des voix fortes continuent de s’ajouter, dont celle de Lise Grondines, historienne en art, diplômée de l’Académie française des sciences et des lettres de Paris et qui fut présidente du Salon international des Beaux-Arts de Montréal en 2002.

« […] le “carsonisme” vous place, exprimait-elle en s’adressant à l’artiste, au premier rang de l’avant-garde sur la scène artistique canadienne et internationale.

[…] Tout le monde s’entend pour dire que vos œuvres relèvent d’une parfaite maîtrise et peuvent être considérées comme des pièces maîtresses en art abstrait contemporain, au monde. Elles sont rafraîchissantes, puissamment exécutées et d’une rare expression… »

Qu’importe le titre ou l’étiquette. Qu’importe la manière de le dire, de le décrire ou même de le cataloguer. Pour l’artiste, c’est l’affaire des autres. Sans être indifférent aux témoignages admiratifs, à l’analyse de son œuvre par des experts, son tempérament ne le porte pas à pavoiser. Il poursuit la seule route familière, celle du travail.

Hommages à la nature : mer, forêts, faune.

Hommages à la beauté fragile du monde.

Indignation devant l’inconscience des Hommes.

Cris d’alarme lancés en éclats vifs sur la toile pour éviter qu’elle ne meure.

Voilà la quête absolue de l’artiste.

Avant tout, Carson donne à l’incomparable, mystérieuse et unique vie un vibrant coup de chapeau qui se répercute à la surface de sa toile et de notre conscience pour l’allumer.

|

|

«Je voudrais des prairies teintes en rouge et des arbres peints en bleu.»(Charles Baudelaire)

Le bleu. Non pas le bleu du ciel. Non pas ce bleu de Prusse que Chagall qualifiait de couleur dangereuse parce qu’elle était, selon lui, trop présente. Ni l’ardoise, ni l’outremer, ni le pervenche. Mais bien plutôt un bleu électrique, vibrant, léché, titillant le regard, éclaboussant la toile de lin tendue, posée sur le chevalet.

Avec un fin pinceau bien enfermé dans sa main, le peintre applique ce bleu avec délicatesse et assurance. C’est le seul moment, pour le bleu, où il prend un pinceau. Autrement, il se sert de ses spatules, alignées dans un ordre parfait comme les instruments d’un chirurgien.

Il sait où il va dès qu’il pose les yeux sur la toile, dès la première couleur, le premier mouvement. Il sait où il nous emmène, c’est-à-dire dans un univers autre que celui qui nous est familier. Ce sera peut-être une forêt dense, une jungle aux mille mystères; mais peut-être aussi un trésor caché au fond de la mer, des poissons inconnus qui montent la garde. Pourquoi pas des fleurs, des branches, un oiseau? C’est ce que notre œil veut y voir ou retenir. L’émotion transcende l’anecdote.

Pour lui, le peintre, c’est différent. Il laboure, il défriche avec audace. Il n’a jamais pris encore cette route. Il la trace sans hésiter comme ferait l’explorateur sur une île déserte, dans un fouillis d’herbes hautes.

Avant le bleu éclatant, il avait posé d’autres couleurs fondantes sur la toile, comme un drap. Il les a laissées se déposer.

Carson va inscrire, à travers ces couches juxtaposées, ses secrets d’alchimiste pour atteindre la transparence souhaitée. Il n’improvise pas. Fluidité, limpidité, voilà ce qui a constitué la majeure partie de ses recherches, des heures et des heures d’observations et d’expérimentations.

Ce canevas sert de point de départ. Depuis la pensée et le regard jusqu’au geste, une phrase s’est formée. Ininterrompue en dépit de points de suspension, D’une phrase à l’autre, un livre s’est ouvert. Une histoire a commencé.

On s’y aventure sur le bout des pieds, des lèvres, dans une forme de pudeur contenue, et d’excitation, il faut bien l’avouer. Comme un enfant devant un feu d’artifice qui allonge le bras vers le ciel, émerveillé par la pureté et la force des couleurs.

Le peintre est debout en sarrau, sa tenue de travail éternelle, un sarrau peinturluré de haut en bas, à lui seul un tableau, témoin des longues séances en atelier, des éclaboussures, de la débauche de couleurs.

Aujourd’hui est une des rares fois où il permet à une étrangère d’envahir son lieu physique de création, l’antre où il séduit en silence les gnomes cachés, ces génies capables de rendre visible ce qui est invisible. Il souligne le fait que je suis privilégiée de pouvoir partager durant quelques heures son espace de travail. La pudeur et la réserve lui interdisent ordinairement le grand spectacle de la performance. L’atelier est son royaume, la générosité de consentir à me recevoir est d’autant plus émouvante.

Sa compagne y accède du bout des pieds pour lui rappeler affectueusement qu’il ne doit pas oublier de manger, de reprendre son souffle. Mais, comme tout artiste, il a besoin de s’extraire du monde, de s’enfermer dans sa bulle. Il lui arrive même de perdre la notion du temps.

Ses lunettes de presbyte posées en équilibre sur le bout de son nez, il me gratifie d’un grand éclat de rire qui permet enfin d’éclairer un regard inquiet, constamment aux abois; un regard qui tient à la fois captif et distant son interlocuteur. Des yeux qui ont l’habitude de voir ou d’imaginer autre chose que la réalité, au-delà de la réalité.

Ce jour-là, malgré ma présence, il s’étonne de sa capacité de concentration. L’expérience n’est donc pas trop désagréable. C’est plus fort que lui : pinceaux, peinture, spatules, éclairage, l’ordre nécessaire au rituel, rien ne peut le distraire sévèrement de son travail. Ni du regard, ni de l’esprit. Il parvient même à rester attentif aux questions les plus naïves, auxquelles il répond d’une voix douce, patiente. Il réfléchit à voix haute :

« D’où me vient l’inspiration?

– Oui, à quoi penses-tu maintenant, là, en faisant ce geste?

– C’est inexplicable. Je ne sais pas. Je fais ce que je ressens. »

Et puis, silence.

Le refuge du peintre est situé à mi-chemin d’une impasse anonyme, presque banale, sans les signes distinctifs habituels que certains artistes exubérants impriment à leur lieu de vie. Parfois, ce sont des sculptures étranges longeant les sentiers, des couleurs osées, une signature sur une boîte à lettres ou bien une architecture excentrique.

Mais Charles Carson n’est pas exubérant.

Il n’a rien du personnage farfelu ou scandaleux. Il cherche plutôt à se fondre dans la foule, à rester anonyme. À la limite, il n’a pas l’air d’un artiste, c’est-à-dire qu’il ne tente pas de créer l’illusion en déguisement ou en décor.

Une fois la porte de sa tanière refermée sur nous, l’espace le retient, entre en lui, de même que l’odeur des pigments et la lumière de novembre.

Tout me saisit : la poésie et la gravité du lieu. Une sorte de folie sous-jacente exubérante et douce. Dans ces murs, ces meubles, il est chez lui, à l’abri de tout ce que le monde extérieur peut signifier de dangereux ou de triste, d’incompréhensible.

L’atelier. Ce n’est pas seulement un lieu physique. Un atelier de peintre, le sien en particulier, est un lieu mystique. Dans tous les recoins, peu importe l’heure, des étincelles de créativité surgissent pour mettre le feu à la toile, des forces étranges qui sommeillaient s’éveillent enfin dans les gestes cohérents et précis de l’artiste. Ce que le peintre voit et que nous, nous ne voyons pas, est issu d’une réalité incontestable. L’artiste véritable crée un univers. Ce peut être celui dans lequel nous vivons, mais il peut s’agir aussi d’une sorte d’Atlantide, paradis perdu, société idéale. Nous pourrons chercher à le comprendre une fois le tableau terminé.

Quel est son rituel avant de se donner, comme un artiste avant d’entrer en scène? Un salut virtuel à la rivière, sorte de pacte entre la nature et lui. La rivière du Nord. Cette eau noire automnale dont le courant suit la direction du vent et emporte sous nos yeux, ce jour-là, des canards tout ébouriffés, qui hésitent entre prendre leur envol vers des cieux plus cléments ou partager avec nous la glace et la tourmente à venir.

Le choix de ce lieu de vie ne tient pas du hasard seulement. Charles Carson avait besoin de cette eau, de cette rivière qui lui apporte, durant la belle saison, l’occasion de prendre le large en pensée, de jeter une ligne à l’eau. Il souhaitait cette mouvance, l’eau qui coule dans une direction et qui tout à coup bifurque pour faire face au vent. Qui n’arrête jamais son élan, comme la vie elle-même. Il ne se sentirait pas heureux dans un paysage plat, une solitude figée, à la manière du peintre Lemieux.

Sur l’autre rive, les arbres sont serrés les uns contre les autres, frileux, noirs et nus. Ils vont alimenter la mélancolie de l’artiste pour de longs mois. Il voudrait tellement que l’été perdure, qu’il y ait du soleil en abondance, un hamac caché sous les feuillus pour laisser libre cours à une certaine indolence qui l’habite. Afin de produire l’énergie créatrice, il lui faut de ces moments suspendus dans le temps, entre ciel et terre, entre action et contemplation.

Il a eu le loisir d’admirer bien des paysages dans le monde, de plus beaux sans doute. Mais celui-ci se profile à l’horizon de son atelier, si près qu’il pourrait s’y perdre. Il l’apprivoise, il se l’approprie.

« Et que vienne la neige! » dit-il. Lorsqu’elle tombe en rafales et qu’on est à l’abri, elle devient belle. Sa lumière au mois de janvier est unique, il en convient, mais elle ne servira pas son inspiration, du moins pas consciemment : « Je n’ai pas envie de peindre ce genre d’atmosphère. »

La rivière du Nord suggère des images précises en lui : celles du canot, de la canne à pêche, d’une échappée dans la furie du temps. Elle est présente de toute sa force et entretient vivants les souvenirs de son enfance. Du moins d’une certaine période de son enfance, celle des jeux et de l’insouciance.

Il choisit de faire comme les canards, les pieds dans la banquise, la tête dans les nuages à attendre qu’elle se gonfle de pluie le printemps prochain, la surprendre à lécher les cailloux du rivage et la découvrir éternellement vive et joyeuse.

Mais revenons au tableau et à l’atelier.

La table trônant au milieu de la pièce est recouverte de grandes feuilles de contreplaqué. Les pots de peinture acrylique sont à portée de main, car l’artiste crée ses propres mélanges selon son inspiration et l’alchimie créatrice des unions secrètes entre les pigments et lui. Le choix des couleurs composées n’est pas fortuit. Bien qu’il soit guidé par une vaste expérience peaufinée d’années de travail, l’idée qui germe et sa sensibilité vont s’imprimer avec leur personnalité propre.

Il a donc réuni ses outils et placé le chevalet à contre-jour. Un divan projette sur le plancher son ombre rose. Des tableaux récents couvrent les murs. On entend en sourdine la voix du ténor Pavarotti.

« J’aimerais que tu écoutes bien la dernière note, me dit-il en haussant le son de l’appareil. Quelle émotion! »

Il peint souvent en écoutant de la musique qui provoque l’émergence d’images, de souvenirs.

L’opéra pour lui se résume en ces mots : « Les violons, l’intensité, le drame. Cela me vire à l’envers. C’est de l’art pur, un chef-d’œuvre, cette musique! »

L’œuvre picturale est elle-même une symphonie interprétée par un grand orchestre dont chaque instrument, chaque tonalité apporte sa contribution au tableau.

« La peinture, c’est aussi des mots », dit-il en reprenant l’ouvrage interrompu. Peindre ou écrire relèvent du même geste. Il aime penser, et il le répète souvent, qu’il est devant la toile comme l’écrivain devant la page blanche.

Il pourrait, à l’instar de Baudelaire, déclarer que : « La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir; et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir. » Le poète affirmait aussi qu’un coloriste est un poète épique.

Carson a son écriture, son style. Il exprime sa créativité, unique en son genre, par une technique remarquée, décodée, identifiée, qui lui a valu des analyses de la part d’experts et d’historiens en art réputés, telles qu’elles sont décrites dans l’avant-propos.

L’objectif de perfection n’est cependant jamais atteint. C’est à la fois une quête et un désespoir. Mais c’est aussi du courage. Celui de ne pas baisser les bras, ni la tête. Comme pour tout artiste véritable, le doute est son compagnon, suivi parfois de périodes d’exaltation où tout semble plus facile, où les œuvres plaisent sans qu’il ait quoi que ce soit à repenser. Pour son pur plaisir.

Carson poursuit donc devant moi le tableau entrepris quelques heures plus tôt, qui se découvre un thème, une anecdote. « Le spectateur doit apprendre à lire, consciemment ou pas, les scènes et les sujets proposés. Dans un enchaînement presque endiablé des éléments de la composition, on distingue les propos de Carson derrière la puissance formelle de son interprétation », expliquait pertinemment Jacques de Roussan.

« Ce qu’il y a sous nos yeux à l’heure actuelle, c’est un brouillon », dit le peintre encore insatisfait, soucieux d’aller au bout de ce qu’il a en tête.

Que dit-il lui-même de son processus de création?

« Je travaille les formes, je laisse couler l’inspiration avec elles et je définis peu à peu ce que ce sera. Je ne dessine rien avant. »

« Il peint beaucoup à l’inspiration, écrivait le critique et historien d’art français, Alain Coudert. Le spectateur en ressent l’ardeur, ce souffle exigeant, surtout au contact de ses grands formats. Exécutant l’œuvre aux frontières semi-figurative et non figurative, Carson pose sa matière à la spatule, en transparence dans sa juxtaposition de couleurs, obliquement et par petites touches. Il complète ensuite son œuvre par un traitement en diagonale et en épaisseur des blancs, comme un effet ténu de neige. Ceci a pour effet de concentrer la lumière et d’accentuer les contrastes… On reconnaît la main du maître, celle du carsonisme qui fait école… »

Aujourd’hui, pour ce tableau qui vient tout droit de son imaginaire, il veut aller plus loin, faire apparaître autre chose qui va se raffiner par un trait ici, un trait là, se parfaire, demander de la réflexion.

Le tableau tel qu’il était déjà m’apparaissait abstrait, moderne, éclatant, et le peintre aurait pu s’arrêter là. Magie de l’image qui nous entraîne très loin, dans un seul regard. Selon moi, il s’agissait d’un tableau digne d’enrichir une collection privée.

« Voilà, c’est fini, je signe », aurait-il pu me dire.

Mais a surgi cette impulsion incontrôlable qui l’a ramené à la spatule, au pinceau, au regard soucieux et pointu posé sur le tableau. C’est qu’il sentait émerger autre chose qui n’était pas tout à fait en vie encore, autre chose qui n’attendait que lui pour venir au monde.

Cette autre chose tirée du magma de couleurs devenait des fleurs, un bouquet entier, me semblait-il. Oui, mais quelles fleurs? Où est le modèle? Il n’y en a pas. Celles-là n’ont pas de nom. On ne peut pas dire en les regardant : « Ah! Voilà des pivoines. Des roses! »

Et le vase et la table qui n’existaient pas il y a à peine quelques instants, ce décor, cette perspective tout à coup installée par un trait et qui donne de la profondeur au tableau. De quelles superpositions de tons sont-ils issus? De quels gestes? Encore une fois, où est le modèle? Comment voit-il ce qui semble invisible à l’œil nu?

J’ai pourtant bien regardé, je n’ai rien vu; il n’y a aucun signe extérieur d’inspiration. Le tableau a été exécuté de l’intérieur. Tout est apparu, a disparu, réapparu; l’ébauche et plus tard le tableau fini ont été un tour unique de prestidigitation.

Étonnement de ma part! Il est lui-même surpris, surexcité. C’est cette émotion qu’il recherche en peignant. « Ce plaisir », ajoute-t-il. Et cette découverte d’un secret en son être qui s’incarne sur la toile. Comment son cerveau a-t-il pu emmagasiner tant d’éléments épars et comment l’inconscient parvient-il à y mettre de l’ordre? Touches subliminales et subtiles de jours enfuis, de paysages, d’émotions, d’amours; les heures passées à rêver, à réfléchir, à donner un sens à la vie. Tout nourrit l’acte de créer.

Mémoire heureuse aussi, puisque, dans une sorte d’hallucination, ce qui apparaît sur la toile est primesautier, et peut s’expliquer comme l’écrivait Guy Robert :

« Peindre n’est pas copier, ni reproduire. Peindre, c’est évoquer comme chez Cézanne, ou célébrer comme chez Rubens, voire fustiger comme chez Francis Bacon. Mais peindre, c’est surtout faire apparaître, révéler, “donner à voir”, selon le beau titre d’un recueil de poèmes d’Éluard, publié en 1939. »

Charles décode l’étonnement sur mon visage et lit dans mes pensées :

– Tu te poses la question, n’est-ce pas? Est-ce une nature morte? C’est ainsi que l’on décrit ce genre de peinture. Je pense que ce n’est pas une expression juste. Je crée une nature pleine de vie, moi, exubérante, loin d’être morte! Pourquoi inventer des mots qui sonnent faux et cachent leur vrai sens?

Le peintre est en pleine dérive de langage. Son regard s’illumine et il éclate de rire en suivant mon regard absorbé par le tableau.

– Quel est le message que tu veux transmettre?

Il réfléchit à sa réponse.

J’ai le temps d’ajouter :

– Et faut-il absolument un message?

– Certes le langage de la peinture abstraite n’est pas compris par tout le monde.

Il n’y a aucune part de snobisme dans cette réflexion. Bien au contraire. Son humilité naturelle favorise son empathie pour les autres :

« Il faut d’abord comprendre les gens pour qu’ils comprennent une œuvre. Comprendre qu’ils n’ont peut-être pas eu l’éducation scolaire, la culture familiale ou des contacts répétés avec l’art pour comparer les artistes, analyser les cheminements, les techniques différentes. »

Il ne tient pas à ce que son travail reste en vase clos, n’appartienne qu’à une élite. « Je veux donner une ouverture à l’œuvre. L’ouverture nécessaire à la bonne compréhension du public. »

La conscience des êtres en général tient à sa personnalité profonde, mais est aussi le résultat d’une vie en dents de scie, en déboires qui le porte à les comprendre sans effort. C’est à la fois une force et une faiblesse, peut-on penser lorsqu’on le connaît mieux.

Il croit qu’il doit partager son talent et son savoir-faire avec tous ceux qui y sont sensibles. Son travail de peintre, c’est une chose, mais, lorsqu’il ne peint pas, qu’il redevient un homme « ordinaire », il écoute toutes les histoires, tous les chagrins, se laisse séduire par les larmes, fond devant la misère, pleure avec le pleureur. Est-il nécessaire de préciser qu’il a eu son lot d’entourloupes et de hâbleurs? Il tente aujourd’hui de mieux se protéger, mais la carapace est toujours douce et tendre au toucher.

Au moment où il crée, un artiste participe à la beauté de l’univers. C’est un acte de communion entre les êtres humains. Un don de rédemption.

Le peintre Rouault avait une vision douloureuse de son art : « La peinture n’est pour moi qu’un moyen d’oublier la vie. Un cri dans la nuit. Un sanglot raté. Un rire qui s’étrangle. »

Carson va dans la direction opposée.

Il y a des moments, bien sûr, où le sens de la vie nous échappe, où la vue se brouille, où l’espoir s’effiloche. Il faut résister aux assauts du négativisme, rester vivant coûte que coûte.

« Je veux apaiser avec ma peinture. J’aimerais consoler celui qui est triste, lui redonner le goût de vivre. L’art doit nous rendre meilleurs, avec toute la passion de la vie, toute l’énergie du possible. »

Il a la tête pleine de choses à dire et n’a pas encore livré tous ses mots, comme s’il s’agissait d’une richesse inépuisable.

Au début de la cinquantaine, il se sent d’attaque, régénéré par la mise au rancart des tristesses de sa vie. Il a fait ce choix, il y a relativement peu de temps, de travailler sur le bonheur, sur son bonheur, de rester lové dans une bulle rose et douce. Le diable emporte la notion que les artistes ne peuvent créer que dans la souffrance, ou dans l’orgueil même, tout concentrés sur le paraître! Il jette un sort aux défaitistes. Et tant pis s’il n’est pas compris au premier regard. Il prend sa revanche avec ceux qui tressaillent devant un tableau et qui rendent grâce à l’artiste, à leur manière, en choisissant de l’emporter chez eux, dans leur intimité.

Alors, il peint. La nuit de préférence. Il n’a pas besoin de paysages, de modèles vivants, ni de cartes postales. La lumière du jour ne lui est pas indispensable; il la jette sur la toile la nuit en éclats multiples par la seule force de son évocation.

– Tu y vois clair?

– La nuit, je suis forcé de travailler des couleurs plus intenses. Alors, le tableau, le jour, « éclate ».

La nuit, il rôde comme un chat dans la maison sur le bout des pieds. Ses savates familières et usées le mènent droit à l’atelier, en traversant d’abord la cuisine, le salon, son bureau, tandis que la maisonnée est endormie. Il centre son esprit sur un point. La toile qu’il a tendue plus tôt dans la journée irradie dans le noir.

Le temps pour lui semble n’avoir ni commencement ni fin. Parfois, une lune bienveillante lui tient compagnie en éclairant juste ce qu’il faut sur sa table de travail. Les silences familiers de la maison, le chien à ses pieds :

– Chut! Ne fais pas de bruit, lui dit-il.

Ce sera pendant quelques heures la fête des images lointaines, rayonnantes sur la toile de lin, transformées, transfigurées.

« […] Il ennoblit ses modèles jusqu’à la sublimation la plus totale. Il les plonge dans un bain de lumière et de couleurs et leur redonne leur essence première, leur faisant ainsi atteindre, au travers de cette brume lumineuse et colorée, une apparence multidimensionnelle… », écrivait Caroline Leroux, critique d’art (extrait des Éditions Utilis, Art 1997).

Ce calme! Le corps et l’esprit réconciliés, voilà ce qu’il aime de la nuit. Et tout ce qu’elle lui a donné lorsqu’elle se retire à l’aube, tout cet accomplissement. Quelle joie de peindre! Et quelle bienheureuse fatigue que cette joie!

Les heures s’étirent entre nous et le peintre est toujours debout sur des jambes solides, esquissant de temps à autre un pas arrière. Les sourcils froncés, il vérifie la composition, le cheminement de l’œuvre. Et voilà qu’elle lui fait exprimer cette autre idée.

– Le rôle de l’art est de créer l’émotion. Le tableau doit nous parler, nous emporter loin, le plus loin possible. On ne doit pas acheter un tableau sous prétexte que le peintre est bien coté. C’est une très mauvaise décision. Ce qu’il faut reconnaître chez un artiste, c’est cette volonté d’aller plus loin dans la communication.

En 1993, à l’occasion du lancement du livre Carson, publié chez Iconia, et écrit par Guy Robert, la conservatrice du Musée Vaudreuil-Soulanges où avait lieu l’événement, Pierrette Labonté, a confirmé l’objectif de l’artiste : « Lire ses œuvres, c’est contempler, c’est découvrir la figuration à travers l’abstraction dans une explosion chromatique qui apporte joie et bonheur de vivre. Elles font du bien au cœur. Leur qualité, leur originalité et leur dynamisme nous entraînent, nous emportent, nous réjouissent. »

« Objets inanimés, avez-vous donc une âme? », se demandait le poète. Pour l’artiste peintre, le plus grand défi consiste à donner une âme à l’ensemble de son œuvre.

– L’œuvre porte en elle-même sa propre émotion. Mais son créateur en est l’instigateur, reconnaît Carson.

Il y a la forme et il y a le fond. La pensée de l’artiste est indissociable d’une œuvre marquante, durable. Elle doit s’articuler sur une profonde sensibilité, sur l’intelligence universelle.

Pour donner de l’équilibre à un tableau, rien de tel que les mathématiques, les règles de compositions, la règle d’or, les règles de perspectives, suggère-t-il.

– Elles sont la rigueur quand tout le reste paraît illogique.

Il aurait aimé poursuivre ses études pour en comprendre mieux les rouages. Car les mathématiques recèlent une intuition qui rejoint l’art : des oppositions certes, et finalement une logique formelle construite sur la base du symbolisme. Les chiffres eux-mêmes sont des symboles. Nombres et symboles, pour les mathématiques : espace et temps pour l’Art.

Un tableau fini n’est pas incertain; il contient sa propre logique et s’adresse à nous dans une langue intelligible. C’est un monde en soi. Comme dans la galaxie où la multitude est tout de même organisée. Il se laisse soudain emporter par son enthousiasme :

– J’ai toujours eu des envies de grands tableaux, s’écrie-t-il, en esquissant de larges gestes. Je vais exploser!

Dans un même souffle, il ajoute :

– Il faut que je consacre le temps voulu à ce quelque chose d’immense que j’ai envie de créer. Ma tête est pleine, elle déborde, c’est difficile à expliquer. Et, si je ne fais pas bientôt ce qui est là, je vais être profondément malheureux. J’ai déjà connu cette exaltation, mais de cette intensité, jamais.

Dans cette expectative, il y a une part de souffran-ce. Il pense à tous ceux-là avant lui qui ont dû traverser cet état et qu’il admire du plus profond de son être : les Léonard de Vinci, Michel-Ange, Turner, Matisse. Ces génies qui ont donné leur vie à l’Art et dont les œuvres traversent le Temps et continuent d’émouvoir.

L’artiste ferme un instant les yeux, dépose ses lunettes sur la table, repousse de la main le chevalet. La fatigue commence à creuser sa niche dans ses reins. Il s’étire comme un chat. De gros nuages noirs chevauchent le ciel, la rivière est devenue sombre, la fin du jour allonge son ombre à nos pieds et jusque sous nos yeux. La lumière n’est décidément plus la même.

Le tableau non plus. La couleur est souveraine, organisée et insuffle déjà son énergie.

« La couleur pure! Il faut tout lui sacrifier. L’intensité de la couleur indiquera la nature de la couleur », disait Gauguin.

Couleurs et sujets sont apparus, les uns et les autres entrelacés, ne faisant plus qu’un. Il ne semble pas y avoir eu de véritables difficultés picturales au cours de ces heures de travail. Ou bien est-ce une espèce d’état de grâce propre à l’artiste, qui a suffi à les gommer? Le tableau pourrait être signé; il ne le sera que plusieurs jours plus tard.

Le ton des confidences baigne dans une douce torpeur. Il faudrait du café. La voix est plus rauque, assourdie.

– Tu n’as pas l’habitude de disséquer ton travail?

– En cours de création, non. Le processus exige une parfaite concentration. Là, je suis entre deux mondes. Il faut une sorte de transe pour peindre. Et expliquer la façon de faire une œuvre au fur et à mesure de sa mise au monde me ramène au réel, me fait perdre le fil. Voilà pourquoi je ne le fais jamais.

Il a souvent dit : « L’art de peindre est d’oublier la matière, cette dernière n’existe pas... elle n’est plus qu’ombres, lumières et couleurs aux reflets multiples. »

Voilà qu’on le réclame pour le dîner.

Ce partage intime d’une journée de travail au cours de laquelle un tableau s’est ébauché, s’est poli, s’est inscrit dans sa réalité, a permis de tisser des liens avec l’artiste, d’investir son intériorité, d’établir le pacte de la confiance mutuelle grâce à laquelle il pourra explorer plus avant.

C’est la fin de la journée des premiers pas vers la découverte de l’artiste.

Ce fut tout au long des jours, des mois, un processus semé de découvertes multiples; de fascinants paysages intérieurs, quelques fois noyés de brume, d’autres fois nimbés de rose.

Le mois de mars 1957 était comme ceux que ce pays connaît : gris, dégoulinant, porteur de giboulées ou de giboulettes, selon l’expression acadienne, cette neige mouillée et molle qui tombe du ciel en rafales et réduit à néant l’espérance de temps doux. C’est aussi en général un temps de lassitude, un entre-deux, après le long hiver qui nous a privés de chaleur et de lumière. Dès la deuxième semaine du mois, à l’approche de la date officielle du printemps, on se sent des fourmis dans les jambes, on a envie d’ouvrir grand les fenêtres. Pour peu qu’un tout petit rayon de soleil nous y invite.

On imagine aisément l’impatience du couple devant l’éminence de la venue au monde de leur cinquième enfant, prévue le 13 mars. Surtout pour Claire, jeune mère déjà fortement accaparée par quatre enfants turbulents attachés à ses pas.

Pour elle, les journées sont bien remplies, le ventre lourd, les pieds endoloris; elle est parfois rompue de fatigue par des nuits de veille si l’un d’entre eux a été malade. Sans compter l’ordinaire de la maison qui exige temps et énergie!

Pour lui, l’hiver a été particulièrement rude. Entre son travail de réparations mécaniques au garage familial, les tracasseries inhérentes à la bonne marche de son affaire, les menus travaux pour rendre son foyer plus confortable, le chef de famille est, lui aussi, éreinté. On le retrouve parfois taciturne, mais habité d’une forte ambition qui ne s’est jamais démentie au fil des années.

Les aînés entendent leurs parents discuter de la possibilité, de la nécessité une fois encore de déménager. Changer de maison est un geste qui se justifie par le désir de trouver mieux, plus grand, plus confortable.

Au moment de la naissance de Charles, ils habitaient le quartier ouvrier Saint-Michel à Montréal. C’était dans la rue, dans la ruelle, au parc que les enfants apprivoisaient leur univers.

Le 13 mars 1957 tel que prévu, dans un décor de briques, de bois et de pierres, en pleine nature citadine, quand l’hiver fond en rigoles, est né le cinquième enfant de la famille : Charles.

Un autre garçon!

En attendant la venue de ce futur petit-fils, le grand-père paternel avait fabriqué des jouets en bois fignolés avec tendresse. La grand-mère possédait bien des habiletés comme celle de fabriquer des sucres d’orge dont les enfants raffolaient! Elle était prodigue de gâteries à leur égard. Ces gestes simples étaient remplis d’une grande affection.

Chez les garçons qui précèdent Charles, la venue d’un nouveau bébé ne signifiait pas grand-chose à part le fait qu’ils seraient encore plus nombreux à se partager l’attention maternelle.

Ce sentiment confus est une ombre portée sur le nouveau venu, déclaré officieusement futur souffre-douleur. N’est-ce pas souvent le rôle ingrat du benjamin dans l’organisation du pouvoir des aînés? Qui sera le mâle dominant dans la meute? Les paris se sont ouverts, chacun des garçons possédant une forte personnalité. Et jusqu’à quel point la guerre aura-t-elle lieu dans l’enfance d’abord et plus tard dans la vie?

C’est au fil des années que le cinquième enfant de la famille se rendra compte de leurs défaillances malgré leurs airs de conquérants. C’est en vieillissant au sein de cette meute que le cinquième enfant aiguisera ses dents.

La naissance de Charles ne marque pas la fin de la famille, loin de là. Cinq autres enfants vont venir grossir le clan après lui. « Ma mère n’a jamais eu beaucoup de vacances », reconnaît Charles, magnanime, car il sait, maintenant qu’il est père lui-même, ce qu’une famille représente.

Même s’il était jeune, il a surpris à maintes reprises cette envie que son père et sa mère éprouvaient de se retrouver en couple. « De temps en temps, on les voyait en route pour l’église, seul lieu où ils pouvaient se retrouver seuls sans toute la marmaille. »

Il les comprend d’avoir eu envie d’être ailleurs au loin, sur des plages, sous des cieux plus cléments, pour adoucir leur vie quotidienne. Goût de l’aventure? Ils choisiront de temps à autre des escapades sur les plages américaines, dans des lieux touristiques populaires, lorsque l’état de leur fortune le permettra. Seuls les derniers-nés de la famille profiteront le plus souvent de ces plaisirs. Comment, de toute façon, pourraient-ils partir à douze dans une auto?

Au cours de sa tendre enfance, Charles s’est souvent perdu dans ses pensées, semblable à tout enfant imaginatif et sensible. Une feuille d’arbre qui virevolte, un nuage, et voilà que cet enfant n’est plus là. On a beau le réclamer, le chercher, son esprit vagabonde parmi les belles choses du monde, toutes celles qui sont invisibles et mystérieuses.

Ce serait tellement plus facile de regarder le paysage, de suivre du regard l’eau noire de la rivière, de se balancer langoureusement et tranquillement au rythme du temps. Suivre la trace d’un rêve, mais ne pas faire l’effort de le réaliser. Comme des millions d’êtres humains.

L’environnement de son enfance ne portait pas particulièrement à rêvasser. C’était un luxe de se laisser aller. Le contexte économique de l’époque, la dynamique familiale ne donnaient pas beaucoup le temps aux images vagues de se fixer. Autant d’enfants dans la famille! Tant d’agitation quotidienne! Et tellement de préoccupations à la fois indispensables et triviales chez des parents qui avaient la responsabilité première de mener tous leurs moussaillons à bon port.

Le rêve éveillé est pourtant si fertile, si prometteur! Surtout pour une jeune personnalité sensible qui se cherche. Peut-être davantage chez un être muni d’antennes qui se rendait compte assez rapidement que, si rien n’est solide en ce monde, rien n’est acquis, qu’il faut se tenir aux aguets à l’égard des dérapages quotidiens des êtres qui nous entourent. On doit essayer de protéger le confort de son rêve, tenir éloignée l’anarchie et rester accroché aux plus belles choses du monde, celles justement qu’on ne voit pas.

Peut-être est-ce ainsi que l’imaginaire d’un artiste se crée.

Peindre, c’est comme inspirer et en même temps expirer. Le geste s’inscrit dans la vie, au même titre qu’un cœur qui bat. Voilà plus de 30 ans que Charles Carson a fait le choix de maintenir vivant son souffle pour la création. Une énergie renouvelable, mais fragile. Chez tout artiste, le défi consiste à garder les pieds sur terre tout en ayant la tête dans les nuages.

Peindre, c’est aussi créer des éléments et ensuite les réunir pour en faire une œuvre. Comme pour une musique qui s’ébauche de l’intérieur et veut prendre le large, une page qui se noircit de mots, un corps qui danse. Une œuvre est d’abord issue d’éléments épars qui, par la magie du talent, composent une production distincte et cohérente.

Faire émerger tout de suite, entre un pinceau et une toile, par la seule force de l’imaginaire, ce qui n’existait pas. Le défi est de pouvoir faire comprendre et aimer cette chose nouvelle, la rendre accessible.

À cette époque pas si lointaine, faut-il le rappeler, les clochers des églises catholiques étaient nombreux à poindre dans le ciel québécois. On avait même surnommé Montréal : la ville aux cent clochers! Et les parvis d’église depuis le début de la colonie et encore au cours de la deuxième moitié du XXe siècle constituaient le lieu par excellence des rassemblements sociaux. Des bavardages.

Lieu rassembleur, c’est là que s’entretenait le rite catholique invitant les familles, hommes, femmes et enfants, à une pratique fervente. À l’intérieur de l’église, le silence était obligatoire, et le respect des lieux imposait même une certaine rigueur dans la tenue vestimentaire. Chapeaux à plumes et à voilettes pour les femmes, col empesé et veston du dimanche pour les hommes. Plusieurs fois par année, à l’occasion des grandes fêtes religieuses, les enfants y étrennaient leurs nouveaux atours.

C’était déjà, pour l’enfant sensible, les caractéristiques d’un certain esthétisme qui s’imprimait par le protocole, les rituels, la tradition.

L’intérieur du temple catholique, qu’il fût situé dans une riche paroisse ou dans un village modeste, reflétait le goût baroque, imposé par des siècles d’architecture religieuse. La demeure de Dieu devait être la plus brillante, la plus somptueuse de toutes.

Ce fut là le décor des premiers émois et découvertes esthétiques de nombreuses générations. Si certains fidèles y étaient plus ou moins sensibles, d’autres, par ailleurs, en subissaient un émerveillement béat. L’église physique de pierre et de verre semait le germe d’un rêve, d’une certaine vision de la beauté.

Où donc ailleurs qu’à cet endroit pouvait-on voir la lumière transfigurée de vitraux éclatants, admirer l’étonnant talent des sculpteurs de statues, et celui non moins spectaculaire des peintres de tableaux du chemin de Croix? La musique elle-même, les voix, tout le répertoire sacré ont souvent consacré des vocations artistiques. Le silence et le recueillement jouaient un rôle subliminal pour imprimer des images fortes, durables.

Charles, tout petit, assistant en compagnie de ses parents et de ses frères aux cérémonies religieuses, surtout celles des grandes fêtes qui exigeaient un cérémonial particulier, y trouvait un pur ravissement. Il remarquait tout. Les peintures en trompe-l’œil, les habits sacerdotaux brodés d’or, la foule recueillie. Il s’en souvient encore avec émotion. Le charme opérait déjà quand il franchissait les lourdes portes de l’église à Repentigny, ville de banlieue cossue où la famille était allée s’installer quelque temps après sa naissance. Il passera toute sa jeunesse à cet endroit.

Sensible aux symboles de manière précoce, en plongeant son index dans l’eau du bénitier, il se sentait purifié et légitimé. De quoi? D’entrer de plain-pied dans une caverne d’Ali Baba somptueuse. De se gaver les yeux de tout ce qui brille : celle de la flamme dansante des lampions dans les chandeliers, celle des candélabres. Mêlés à l’odeur de la cire fondante des bougies flottant dans l’air, les effluves de l’encens lui donnaient vaguement la nausée.

Selon l’heure du jour, la lumière extérieure se répercutait sur les saints de plâtre, conférant à leurs yeux de vitre un air de vie. Les anges et les saints des vitraux s’animaient. L’enfant Charles était emporté dans un autre monde. Évidemment ce n’est qu’aujourd’hui qu’il en mesure l’impact sur son imaginaire, dans un souvenir sublimé et attendri.

Était-il agité? On l’imagine plutôt immobile, docile, imitant la foule, nullement mortifié ni impatient. Silences, chuchotements et psalmodies, debout, assis, à genoux, tout cela ajoutait au mystère enveloppant.

Il y croyait. C’était sa foi. Une foi enfantine, naïve et absolue.

Quel était donc le lien qui l’unissait à Dieu dans sa jeunesse? Quand on ne sait rien du grand Mystère, quand on est un enfant, on suit la voie que les autres nous tracent. Avec le temps, si la foi fuit, Dieu s’éloigne petit à petit et sa voix disparaît. On est seul. On cherche un Père.

Une fois qu’il est adulte, l’église, symbole de la réunion de fidèles unis par les mêmes croyances, a perdu sa magie, quelque peu de sa poésie, de son authenticité à ses yeux. Pourquoi? La foi est un mystère, et la perte de cette dernière l’est encore plus. Il s’en est éloigné, a suivi en cela la désaffection d’une partie du peuple québécois envers les pratiques religieuses.

Charles comme tant d’autres se demande ce que Dieu fait pour les êtres humains, quelle est cette sorte d’amour qui ne peut empêcher les catastrophes de se produire? Il a alors développé une spiritualité personnelle basée davantage sur le désir de l’Homme d’atteindre l’absolu en poursuivant un idéal. Qu’il soit artiste ou mystique, l’Homme tend toujours vers la perfection.

Sa liberté individuelle, sa liberté d’artiste sont allergiques, depuis qu’il en est conscient, aux diktats quels qu’ils soient. Si l’artiste doit être esclave de quelque chose, c’est de l’impulsion de créer seulement. Une exigence absolue.

Et puis le Dieu de son enfance ne doit pas être enfermé uniquement dans un lieu de pierres, mais dans le vivant : « Il est en nous, en chacun de nous, car la création ne peut être guidée que par la puissance d’un Créateur universel. Force inexpliquée, transe, qui nous mène à dépasser nos limites », croit-il. Rien ne peut résister à la puissance de la volonté humaine. « L’Homme doit exercer son libre arbitre. C’est le gage de sa liberté. » Les forces que l’on porte en soi sont des outils de dépassement. La conscience de ne faire qu’un avec le monde, d’appartenir aux étoiles et aux grains de sable lui est venue dans un même souffle. Les montagnes, les rivières, les mers, tout ce qui appartient à notre Univers, tout ce qui vit sont pour lui des lieux sacrés, mythiques, plus précieux qu’un autel couvert d’or. L’effet « cathédrale » des grands arbres, notamment ce qu’il découvrira plus tard en Amazonie, le force à admirer le génie du grand Architecte.

Le véritable mystère pour Charles réside dans la nature même du besoin de créer, cette impulsion qui le mène, lui, à tout lui donner.

|

|

Son statut «d’enfant du milieu » a façonné son tempérament, c’est indéniable. Faire sa place dans une famille de dix enfants représentait en soi un défi. L’enfant était timide et tranquille, pas très bagarreur, sauf en cas d’intrusion de son territoire. On pensait peut-être qu’il était heureux simplement, sans grandes exigences, qu’il n’avait pas besoin qu’on s’attendrisse sur ses états d’âme. On l’oubliait. Parfois même physiquement, comme on le verra plus tard.

Pourtant, chacun des dix enfants, neuf garçons une fille, avait besoin de sa dose d’attentions, de tendresse. Besoin de se sentir unique, malgré le nombre d’enfants, par un amour parental qui peut seul forger un adulte équilibré.

Agatha Christie devait posséder cette richesse intrinsèque pour survivre aux multiples meurtres qu’elle a décrits. « L’une des plus grandes chances qui puisse vous arriver dans la vie est d’avoir une enfance heureuse. J’ai eu une enfance heureuse. »

Charles aussi a eu une enfance heureuse, tient-il à préciser. Quels sont les enfants devenus grands qui n’ont pas la nostalgie d’un passé absolu, idéalisé?

Les caresses et autres démonstrations d’amour n’étaient pas tellement répandues à cette époque, surtout dans les familles nombreuses! Est-ce par pudeur, pruderie, voire ignorance du b.a.-ba de la psychologie enfantine? Le temps manquait, l’énergie allait au plus pressant : la survie. Les enfants devaient d’abord manger. Et puis, à quoi serviraient les démonstrations intempestives d’affection pour des garçons? Ils deviendront des hommes forts, et des hommes, c’est connu, ça ne pleure pas.

Charles, à l’instar de ses frères, rêvait de devenir grand, habile et débrouillard comme son père.

L’air sage et résigné du petit garçon lui permettait instinctivement, en guise de consolation, d’échapper à une partie de l’autorité parentale. Qui se soucie d’un enfant tranquille?

Cet enfant était, de plus, généreux et empathique. Il partageait. Il comprenait, protégeait. Des qualités à double tranchant qui le plaçaient souvent en état de vulnérabilité, d’exploitation, si ce n’était d’abus.

Une famille nombreuse peut être une école d’altruisme. Elle le fut pour lui. Cependant, en contre-partie, il aimait bien mener ses affaires à sa manière; il a exigé très tôt qu’on le laisse en paix, qu’on respecte son jardin secret.

Une famille nombreuse qui ne roulait pas sur l’or, mais qui, en apparence, se débrouillait mieux que bien d’autres dans pareille situation. Charles se souvient de leur maison de Mascouche, des meubles de style Louis XV, des lustres de cristal. Il admet qu’une certaine opulence dans son passé a pu avoir une influence sur son goût des belles choses, aujourd’hui.

Être aimé, voilà la quête de tout être humain, d’un enfant en particulier. Charles se sentait-il aimé? Inconsciemment, comme tous les enfants, il croyait l’être. L’enfant ne connaît que ce qu’il reçoit. Pour cet enfant sensible à l’extrême, à l’affût des signaux de tendresse, il aurait fallu que l’amour parental soit mieux exprimé, sans condition, et toujours présent.

Il n’était qu’un être de plus à se contenter d’une affection coupée en dix parts égales.

Sa mère était surchargée. Son père se concentrait sur tout ce qui pouvait rapporter plus d’argent à la famille. Il y a eu la mécanique en premier lieu, mais aussi la rénovation de maisons et, au fil des années, un tas d’autres métiers rentables.

Orgueilleux et fier, le petit Charles n’était pas du genre à fréquenter l’école avec des pantalons trop courts, un veston étriqué, une chemise au col élimé! Ce n’est pas qu’il était vaniteux à outrance, mais il avait aussi conscience d’une forme d’esthétisme.

L’école ne réussissait pas à le motiver suffisamment pour qu’il y trouve une échappatoire. À la maison, ses parents n’avaient pas le regard de ceux d’aujourd’hui, obsédés par la performance et la réussite. « J’étais doué en mathématiques et je possédais une très bonne mémoire. Mais je m’entêtais à refuser d’étudier certaines matières que je n’aimais pas ou que je jugeais mal enseignées. »

C’était le cas notamment des arts plastiques. Jouer avec de la pâte à modeler durant tout un cours le déprimait. « Ce n’était pas assez profond, ni assez intéressant, trop ludique et enfantin. » Il avait le sentiment de perdre son temps, ce qui a fait fondre au départ l’enthousiasme et l’a entraîné dans d’irrésistibles rêveries.

Sa dissidence était symptomatique d’un système qui mettait tous les enfants dans un moule, sans égard pour leur rythme personnel d’apprentissage ou leur personnalité.

« J’aimais l’école pourtant », confie-t-il avec un fond de regret, car, si on réussissait à capter son attention, il était heureux.

Il l’a quittée trop tôt sans réfléchir, sans en mesurer les conséquences. Sans prévoir qu’il allait le regretter plus tard. Sa curiosité, sa capacité d’apprendre toutefois sont restées intactes. Son abandon fut malheureusement le geste le plus flamboyant de sa délinquance, alors qu’il était persuadé que sa présence à l’école n’était pas le meilleur moyen d’atteindre l’indépendance à laquelle il rêvait si fort.

Pourquoi s’est-il braqué contre le seul élément qui pouvait vraiment l’aider à s’évader, ou tout au moins à mieux s’y préparer? Forte personnalité, caractère opiniâtre, voire buté, l’enfant s’est placé involontairement dans une zone de fragilité. À l’école comme à la maison, il était difficile sans doute pour les adultes en autorité de résister à sa volonté farouche.

Son imagination était à la fois sa richesse et sa pire ennemie. Il pressentait un ailleurs, plus haut, plus loin; un destin unique à vivre, d’autres univers à découvrir, avec une urgence déraisonnable.

Dans sa tête, il créait sa vie, et non pas celle que lui imposait l’autorité, refusant la route tracée d’avance, préférant cent fois l’inconnu.

Les enfants d’aujourd’hui sont pris en charge par le système scolaire ou médical au premier dérapage. En principe, Charles, avec son bagage intellectuel, aurait été encouragé à tenir bon pour entrer bien armé dans ce siècle de technologies. Personne ne remarquait que cet enfant n’avait besoin que de soutien et de conseils.

Rétrospectivement, il se voit comme un garçon qui projetait une image de parfait contrôle de lui-même, mais qui crânait. Un peu amer à l’évocation de cette période de son enfance, et même plus tard dans sa vie, il fait ce triste constat : « Quand j’y pense, ce sont des étrangers qui m’ont encouragé le plus au cours de ma vie, sans jamais rien demander en retour. »

Ni la maison ni l’école ne pourront lui faire vivre des expériences enrichissantes, suffisamment fortes pour alimenter la lumière vive de son intelligence. Il lui a fallu très tôt trouver en lui d’autres ressources.

Il possédait incontestablement une personnalité bouillonnante, imaginative, inventive. Plus futé que bien des enfants de son âge, il jouissait d’une curiosité naturelle qui l’entraînait à vouloir expli-quer les choses, plus loin que le « comment ça marche ». Il trouvait par lui-même, à force d’obstination, des réponses à beaucoup de questions. Pas forcément toujours les meilleures réponses. Et non plus, pas forcément toujours dans son intérêt.

Il ne faisait qu’à sa tête; son comportement marginal, indépendant, rebutait l’autorité. Insoumission, obstination, tout était bon pour ne pas entrer dans le rang. Souvenir douloureux d’un enfant différent des autres, qui n’arrivait pas à bien se défendre alors qu’il se plaçait en porte-à-faux.

Les religieux enseignants au Manoir Saint-Henri-de-Mascouche dispensaient pourtant un enseignement de haut niveau dont il aurait grandement bénéficié s’il avait pu accepter quelques règlements! Les pédagogues devaient bien se rendre compte que tous les enfants ne sont pas issus du même moule. Dans toutes les générations, il est des enfants qui poussent leur intelligence et leur capacité critique jusqu’au point où l’enseignant doit retrouver la part en lui de modestie et d’émerveillement, et surtout ne pas hésiter à remettre en question sa manière d’enseigner.

Pourquoi Charles ne voulait-il pas apprendre la flûte à bec? « Je détestais cet instrument », dit-il. Il y avait là un beau défi pour le professeur de musique.

Il n’a jamais été un grand sportif, ni dans sa tendre enfance ni plus tard. En refusant de jouer au hockey, en ne devenant pas le Maurice Richard que son professeur voyait en lui, il lui fallait du courage pour se soustraire à cette volonté! Avait-on jamais remarqué qu’il portait des patins trop petits, que ses pauvres pieds étaient gelés? Lorsque l’on scandait dans les gradins : « Vas-y, Charles! Vas-y, Charles », il ne s’agissait pas de lui, mais d’un autre Charles.

Alors, au gymnase, puni, mis à l’écart, il dessinait et lisait! La société n’est pas tendre pour les « différents ». Marginal et solitaire, il le sera toute sa vie. Avec toutefois de grands efforts de compromis plus tard.

Il aimait bien être seul, sans jamais être lymphatique. Au contraire. Il s’est créé des occupations, seul ou avec d’autres. « Qui m’aime me suive... » La réflexion d’abord, mais l’action doit suivre inévitablement. Il le sentait, elle servirait le mieux son désir d’évasion et serait un levier pour son indépendance. En bande, le combatif a eu cet instinct du jeune animal à la fois prudent et audacieux.

Il collectionnait toutes sortes d’objets : des monnaies d’ici et étrangères qui sonnaient dans sa main comme des promesses de richesses; des timbres venus de si loin que l’exotisme des dessins le faisait rêver; des objets divers, sons et odeurs confondus.

Ainsi, il devenait riche. Riche de trésors qui lui appartenaient en propre et l’amenaient à voyager mentalement : à faire le tour du monde. Dans le temps et dans l’Histoire. Tout était enfermé dans de jolies boîtes. Il était propriétaire d’un royaume dont il avait seul la clef.

Une grande idée d’aventure se frayait un chemin :

– J’ai pensé devenir archéologue, découvrir des témoins fabuleux du passé, apprendre à les nommer, connaître celui ou celle qui avait fait l’objet, pour quel usage, en quelles circonstances.

C’était un peu l’objectif de rassembler une collection. Elle lui permettait d’explorer des univers savants; il en savait plus que les autres, se constituant ainsi une culture d’autodidacte. Et il voulait prouver qu’on peut avoir de la valeur sans obligatoirement sécher sur les bancs d’école. L’orgueil ou une sorte de foi absolue en l’avenir le menaient par le bout du nez et lui faisaient emprunter les chemins les plus ardus. Mais combien riches d’explorations et d’imprévus!

On le sait, la vie est rarement « un long fleuve tranquille ». Les changements de domiciles de la famille ont été nombreux. Chaque fois, il fallait se déraciner, perdre sa rue, la porte d’à côté, la familiarité des lieux, les amis.

Comme pour beaucoup de Montréalais et de banlieusards, l’arrivée du printemps devenait synonyme de la chasse à la maison plus belle, plus grande, moins chère. L’encombrement des rues avec camions, camionnettes, voiturettes était à son paroxysme à la fin du mois de mai. Les écoliers perdaient ainsi le dernier mois de fréquentation de l’école de leur quartier et étaient inscrits dans une autre pour un mois seulement. Cette absurdité administrative a été corrigée depuis. La date butoir des déménagements est désormais fixée au 1er juillet.

Le grand « dérangement » se justifiait, pour la majorité des ménages, par l’augmentation des membres de la famille. Ou par la cupidité d’un propriétaire qui exigeait une trop forte augmentation de loyer.

Ces multiples déplacements même s’ils avaient lieu quelquefois dans le même quartier déstabilisaient l’enfant. Cela a compromis la création d’amitiés solides, durables, qui auraient pu lui apporter un sens d’appartenance à un milieu de vie. Il en a souffert. Il aimerait aujourd’hui pouvoir compter sur l’affection et la solidarité d’une véritable bande de camarades. Les nommer. Un ou deux amis qui auraient traversé avec lui la route de l’enfance. Cette errance a créé un trou affectif dans sa mémoire.

Au sein de cette communauté familiale, chacun partageait l’espace commun, ce qui n’était pas automatiquement un malheur en soi. La promiscuité quotidienne d’une bande considérable de frères à laquelle s’ajoutait une sœur, leur énergie débordante, leurs petites mesquineries étaient une réalité animée et bruyante prompte à prendre toute la place.

Chose curieuse, la famille a toujours habité à proximité d’un cours d’eau, soit un lac, soit une rivière. On comprend mieux pourquoi le peintre a cherché toute sa vie à recréer ce décor.

De temps en temps, en accord avec son tempérament, il trouvait le bonheur sur cette rivière sous le prétexte d’aller pêcher; ou dans les bois environnants à tenter de reconnaître le chant des oiseaux. Parfois même, on le retrouvait à l’église paroissiale, aux heures de grand silence.

Le Charles d’aujourd’hui loge la vision idéale de sa famille alors qu’il était enfant dans une bulle à part de son cerveau. Qu’a-t-il conservé de sa jeunesse? Quelles sont les maisons où il a été le plus heureux? A-t-il gardé le souvenir de rires ou de bousculades fraternelles qui pourraient encore l’émouvoir? C’est flou.

On le surprend aujourd’hui à reconnaître la densité des nuages qui passent encore au-dessus de sa tête quand il évoque le passé; on le surprend à souffler très fort pour les chasser.

Il ne permettrait pas à la tristesse, à l’injustice, de diriger sa vie. Dans l’enfance, il savait les reconnaître, les nommer, mais ne pouvait y échapper. Comme bien des artistes, comme tous les rêveurs, comme chaque idéaliste, il est clair que Carson a voulu le plus tôt possible redessiner sa vie, ajouter sur la grisaille une palette de couleurs vives. La recréer.

Sa famille, comme pour tous les enfants du monde, était son univers. Jusqu’à l’adolescence, il en était solidaire et lui portait un amour sans réserve, quelquefois douloureux. Il en a suivi les règles même arbitraires, et partagé avec elle les joies, les chagrins et les drames.

C’est un bien précieux qu’il conserve dans un repli de son cœur en sublimant, en transcendant, même si les liens sont coupés pour des raisons obscures, indépendantes de sa volonté. « Cette page est tournée depuis longtemps. Je n’espère plus rien. Même si on pouvait remettre le film à l’endroit, je ne changerais pas d’idée. C’est parfois difficile de faire machine arrière, dans certaines circonstances. De plus, il faudrait changer la distribution des rôles et l’auteur de la pièce », dit-il avec un sourire empreint de tristesse.

Quel était son destin à quinze ans? Il lui fallait suivre les règles, tristes ou joyeuses, mais imposées. Plus prosaïquement, on lui a demandé de contribuer aux dépenses de la famille, d’aller travailler. C’était, d’une certaine manière, plus important que de fréquenter l’école. En tout cas, aussi important que de perdre son temps sur un canot au milieu d’une rivière; ou de faire le fanfaron en prétendant tout connaître.

Il raconte qu’à cet âge il quittait la maison de Mascouche en banlieue de Montréal, tôt le matin, faisant de l’auto-stop, à la merci du premier automobiliste qui voulait bien le faire monter. Il se dirigeait vers le parc industriel de Ville d’Anjou occuper un poste chez un manufacturier de meubles qui engageait à l’époque un millier de travailleurs spécialisés.

Environ un an plus tard, il s’est un jour braqué contre un ordre de son supérieur qui voulait lui faire exécuter des tâches pour lesquelles il n’avait pas été engagé, qui le rétrogradaient.

Têtu, décidé à ne pas se laisser abattre, il a décroché un emploi de l’autre côté de la rue. Chez ArtCraft, au début, il s’initie à toutes les étapes du travail de l’entreprise : assemblage, montage, emballage et expédition de lustres de bronze, de candélabres chargés de cristal destinés aux hôtels et résidences huppées. En moins de deux mois, le patron reconnaît ses qualités d’organisation et de leadership et lui confie la gérance d’un groupe d’une vingtaine de travailleurs, alors qu’il n’est lui-même qu’un adolescent.

Le vendredi venu, traditionnellement jour de paye, il devait remettre la presque totalité de son salaire à son père. Il ne conservait que quelques dollars qu’il arrivait tant bien que mal à mettre de côté.

Pour arrondir son pécule, il a tiré avantage de son expérience de meneur d’hommes chez ArtCraft, en mettant sur pied des équipes de jeunes qui livraient des journaux, taillaient des pelouses, déneigeaient les entrées de maison. Durant la saison des braderies ou des ventes-débarras, il se transformait en chasseur d’objets rares et précieux, vaquait à ses occupations en trônant sur sa mobylette.

Cette part officieuse de ses revenus était soigneusement camouflée. Ce qui lui a permis, deux ans plus tard, de s’offrir une somptueuse embarcation à moteur et, en prime, une auto.

L’argent, il le comprenait depuis longtemps, devenait la clef précieuse de son autonomie.

L’un de ses grands rêves était de pouvoir un jour se procurer un voilier et de naviguer en mer à la recherche de ces lointaines îles bienheureuses dont il avait vu des images dans l’encyclopédie de la bibliothèque familiale.

Il n’a pas pu réaliser ce rêve un peu fou, mais son fils Stéphane, grand lecteur de Jules Verne durant son enfance, l’a réalisé à sa place par une sorte d’osmose. Le jeune marin de 28 ans vogue depuis plusieurs années déjà, le plus souvent en solitaire, toutes voiles déployées sur les mers du monde. Rien ne semblait avoir préparé à ce destin le jeune programmeur analyste. C’est au cours d’un voyage en France comme étudiant stagiaire qu’un futur patron l’a invité à bord de son voilier pour faire plus ample connaissance. Stéphane a découvert dans un éblouissement la mer et la voile, et a décidé que c’était cette vie-là qu’il voulait mener. Il a quitté un emploi prometteur et rémunérateur pour s’initier au métier de marin et enfin prendre le large. Voilà des qualités que son père admire et qui l’émeuvent : débrouillardise, audace, initiative.

Mais un fils aussi semblable, aussi aimé et qui mène une vie d’aventures inquiète le père après quelques semaines de silence, lorsque les appels ne rentrent pas, que leurs rendez-vous sont manqués. Le regard tendu du père évoque la furie des eaux qu’il craint par-dessus tout. Pour calmer une part de son anxiété, il a doté le voilier de Stéphane de la plus récente version d’un système GPS (Balise d’urgence par satellite).

Charles éprouve face à l’eau en général un sentiment parfois contradictoire. Voici un souvenir d’enfance terrifiant : l’un de ses frères l’a jeté brutalement dans la section profonde de la piscine familiale pour le forcer à nager. Des adultes l’ont rescapé in extremis.

Il a connu, une première fois lors d’un voyage de pêche en haute mer en République dominicaine, et une seconde fois à La Havane à Cuba, la colère d’une mer déchaînée.

Et que dire de l’accident de plongée qui a failli lui coûter la vie? Cette mésaventure sera racontée plus avant dans ce récit.

Malgré une certaine appréhension de son caractère violent, son attachement à la mer reste entier et admiratif. On peut en juger par la manière dont il en parle, mais surtout par la beauté troublante des nombreux tableaux qu’il a peints de fonds marins éblouissants, enchanteurs et énigmatiques.

Si la vie lui paraît monotone, si elle s’essouffle au quotidien, Charles rêve à la mer et imagine sans peine un prochain départ vers un ailleurs qui devrait le ressourcer. Cette passion des voyages date de ses jeunes années. Ne dit-on pas qu’ils « forment la jeunesse »?

Le tout premier voyage de Charles alors qu’il n’avait que seize ans a été aussi éloigné qu’il pouvait l’être de la carte postale ou d’une aventure idyllique.

Des voisins partaient pour la Floride en roulotte avec leurs enfants. Charles avait quelques économies, ils ont donc consenti à l’emmener avec eux moyennant la somme de 1000 $! Au début des années 1970, cela représentait un joli montant!

Hélas, à Jacksonville, une surprise désagréable l’attendait.

Il raconte : « Non contents de m’avoir fait payer le gros prix, ils voulaient en plus que je sois le gardien de leurs enfants, pendant qu’eux allaient se promener. Je me suis révolté, j’ai refusé. Pour me punir, ils m’ont abandonné sur le terrain de camping de Jacksonville, sans tente, en promettant de me reprendre au retour. J’ai dormi sur la plage, dix jours tout seul pendant la période des Fêtes, et sans connaître l’anglais. »

En désespoir de cause, il a téléphoné à son père.

– C’est un interurbain, mon gars, lui a fait remarquer ce dernier, en colère.

Et il a ajouté :

– T’as voulu y aller, maintenant, débrouille-toi.

Ce n’était pas la première fois qu’il vivait une mésaventure de ce genre. On peut même s’étonner aujourd’hui qu’il aime tant les voyages!

À la fin d’une journée passée à Old Orchard, célèbre plage du Maine aux États-Unis, plusieurs années plus tôt, il devait avoir huit ans, tout le clan s’était entassé dans la longue voiture familiale pour revenir à Montréal en fin d’après-midi.

Ce n’est qu’au moment du repas du soir que les parents ont réalisé que Charles n’était pas avec eux, à la maison! Se pouvait-il qu’ils l’aient oublié là-bas? Aucun membre de la famille, ni les parents ni les frères, n’avait remarqué son absence.

Un policier américain s’est occupé de Charles durant toutes les heures précédant l’arrivée du père. « Ce policier m’a offert, raconte-t-il, joyeux, comme s’il s’agissait d’une bonne blague, un nombre incalculable de cornets de crème glacée. »

Lorsque son père est arrivé à la nuit tombée, Charles était à la fois soulagé et heureux. Mais le souvenir en est terni : « Ce fut un retour à la maison chargé de lourds silences », relate-t-il.

On éduque les garçons pour qu’ils soient de vrais hommes, sans ménagement, sans effusions, voire sans indulgence. Ils doivent se débrouiller, s’aguerrir pour la vie qui les attend et qui ne leur fera pas de quartier.

Qui en souffrait le plus? Les garçons sensibles comme lui, fragiles, boulimiques d’accolades, de mots consolateurs et tendres.

Il aurait souhaité que la vie familiale un peu dure parfois, s’arrête sur le pas de la porte, ne franchisse pas la demeure; que l’indifférence cède la place à un attendrissement véritable devant les efforts qu’il déployait pour plaire.

Il rêvait, surtout au fil du temps, que ses parents se réjouissent sans arrière-pensée des efforts et des succès de leur fils. Ces derniers n’ont pas compris ce besoin, ni combien il est toujours aussi important à ses yeux.

Dans une ultime tentative d’explication et de rapprochement, Charles a écrit ce message à sa mère, qu’il a expédié comme une bouteille à la mer. « […] L’amour d’une mère est irremplaçable, écrit-il en préambule. Parfois, on a le sentiment d’un manque dans notre vie et, malgré tous mes efforts, j’ai compris que cela restera à jamais et tristement un grand vide que je ne pourrai jamais combler… »

Sa missive est restée sans réponse…

Balzac écrivait : « J’ai usé mes facultés à l’œuvre désespérante de l’attente… Cette longue attente du cœur, du bonheur, d’une vie rêvée m’a plus détruit que je ne le croyais. Aussi n’y a-t-il qu’un mot pour rendre ma situation : je me consume… »

Charles s’est donc senti incompris. Il le déclare sans ambages aujourd’hui comme si cet aveu pouvait ramener une quelconque paix en lui. L’adolescence se traduira par une véritable rébellion.

Les années ont passé avec la même quête inconsciente : un revirement de situation. Espérer qu’un jour il retrouverait des bras tendus vers lui et l’amour perdu.

À l’aube de sa vie adulte, la poésie de l’enfance, l’idéalisme adolescent ont subi un dur coup. C’est comme si un loup avait rôdé dans la bergerie. Les garçons, ses frères, se transformaient eux aussi, réagissaient face à la vie avec des dents acérées; le clan qui semblait uni, indéfectible, s’est lézardé.

Ils étaient si différents les uns des autres et pourtant armés de la même manière, c’est-à-dire un couteau entre les dents. Prêts à affronter l’avenir avec un féroce désir de vaincre.

Ils se sont distanciés peu à peu du frère du milieu, pour se créer des alliances entre eux, entre ceux qui se ressemblent. Ils se sont engagés sur des routes parallèles, parfois cahoteuses. À chacun son destin! Charles poursuit le sien, un chagrin en bandoulière. Ce n’est pas facile de traîner ce lourd bagage d’amour contrarié.

À quel moment Charles adolescent s’est-il rendu compte du précipice qui s’ouvrait sous ses pas? Du fossé qui se créait irrémédiablement entre sa famille et lui?

La fin de l’adolescence a créé la déchirure. Il n’était pas question de s’enfoncer dans la glaise d’un avenir sans couleurs. Lucide et audacieux, un peu fou sans doute, il a senti le besoin irrépressible d’entrer de plain-pied dans une autre vie. Ce fut « l’éloge de la fuite » avant l’heure. Abruptement.

Sorti de sa résignation respectueuse, il a dit :

– Il est temps que je parte.

On lui répondait :

– As-tu pensé à ce qui t’attend?

Il est allé jusqu’à donner forme à ce désir, malgré les mises en garde.

Que cherchait-il à fuir? Ou plutôt que voulait-il trouver dans un ailleurs inconnu, cette existence d’adulte libre?

Oui. Qu’est-ce qu’il voulait, au fond? Un endroit où il aurait eu l’impression d’être au paradis.

Ce paradis s’est incarné sous la forme d’une adolescente de 14 ans, son premier amour, rencontrée sur les lieux de son travail. Il en avait tout juste 17.

Il suspectait d’une certaine manière le danger d’aller trop loin dans cette relation, conscient de sa jeunesse, mais tenté par la séduction et l’éveil des sens.

Le courant les a emportés. La timidité du jeune homme a été bien vite confondue dans les bras d’une fille délurée. Et ce sont les premiers mois de fréquentations d’un pur délice qui leur ont fait tourner la tête!

Il y a mis des formes. Le jeune homme sentimental alimentait sa rêverie face à une jeune fille dont la beauté un peu clinquante le bouleversait. Un agréable visage, un regard clair flattaient sa fierté de jeune mâle. Ce sera, croyait-il, l’amour éternel. Il devait démontrer à tout le monde sa maturité et son sens des responsabilités.

Le jour où la jeune fille s’est fait congédier par leur commun employeur pour « manque de sérieux », l’amoureux n’a pas hésité une seconde. Solidaire, noble chevalier, il a plaidé pour elle et a finalement servi au patron cet ultimatum :

« Si elle part, je pars avec elle. »

Le voilà devenu un véritable héros romantique. Il est sans le moindre doute un grand amoureux et suit aveuglément les élans de son cœur.

Indépendance, le beau mot! Une idée si belle et qui prend toute la place dans un jeune esprit impatient. Charles ne demande qu’à aller au devant de la vie, celle où il pourra s’épanouir.

Si le prix à payer pour son émancipation et celle de sa fiancée est que cette liberté se prenne en couple marié, eh bien! c’est ce qu’il fera.

Le mariage a été célébré à l’église Saint-Henri-de-Mascouche à l’été 1976. La jeune femme attend son premier enfant. Charles a maintenant 19 ans.

Il croit au mariage, à l’union durable; il est convain-cu qu’il peut vaincre tous les obstacles grâce à l’amour. Il a de l’institution du mariage une vision ultraconservatrice. Ce sont des principes auxquels il croit, dans lesquels il a baigné. Ses premiers modèles sont ses parents.

De cette union qui a duré quinze ans, sont nés deux fils : Éric et Stéphane.

Les premières années de leur union n’ont pas ménagé les difficultés ni à l’un ni à l’autre. Inexpérimentés, ils ont abordé la vie à deux avec toute la candeur de leur jeunesse. Ce n’est que plus tard que Charles saisira l’ampleur des combats pour leur survie. Et combien de solitude, de tristesse et de démons il a dû affronter certains jours dans l’implacable jungle humaine, quand il n’était qu’un adolescent, qu’il avait, encore tapis au fond de lui, ses peurs et ses doutes.

Les années se sont succédé en colmatant les brèches.

Par pudeur, il ne raconte pas tout. Il garde le silence sur les épisodes trop douloureux, dont certains ont laissé des cicatrices. Qu’il ait survécu à tout ce qui n’est pas raconté volontairement, c’est reconnaître son esprit de battant, son goût de la vie. À certaines époques, il pouvait mal tourner, mais c’est méconnaître son esprit farouchement indépendant qui n’accepte pas de dépendance, quelle qu’elle soit. Cent fois, bien sûr, la corde tendue s’est relâchée. Il a su tenir à distance les tentations de paradis artificiels et a pu maintenir le contrôle de sa vie ainsi que l’intégrité de son esprit créatif.

Mais il est alors légitime de se poser la question. Comment l’artiste Carson a-t-il pu naître dans ce brouillamini, cet amoncellement de contraintes quotidiennes et domestiques?

Comment la force de créer a-t-elle pu se tracer une voie en lui, s’imposer, apporter de la lumière dans sa vie?

Carson est devenu à son corps défendant un personnage dont la vie mouvementée a connu un tas de rebondissements. Sa destinée semblait inscrite au plus profond de lui-même, enchevêtrée, parfois désordonnée; mais toujours – et c’est là le miracle – rafistolée, remise sur la bonne voie. Il aurait pu devenir amer, pour ne pas dire acariâtre, se plaindre de tout et perdre en route la richesse de sa pensée imaginative.

Emporté malgré lui par la force du courant plus souvent qu’à son tour, blessé, meurtri, il a conservé envers et contre tout une formidable envie de vivre. Jamais vaincu. Se hissant sur le rivage avec toute l’énergie du désespoir. Tous ceux qui l’ont connu autrefois, qui le fréquentent aujourd’hui, reconnaissent et admirent chez lui cette faculté de rebondir. Jamais vaincu.

C’est à se demander si chez lui les épreuves n’ont pas été le canevas d’un inépuisable imaginaire? D’un espace intime où il a pu se réfugier quand tout sombrait et qui est devenu, avec le temps, lumineux.

|

|

Picasso affirmait qu’il y a un artiste dans chaque enfant. « Le problème, disait-il, est de savoir comment rester un enfant en grandissant. »

Laisser vivre l’enfant en soi est un talent; le laisser délirer, rêver tient du courage.

Dans un certain sens, Charles Carson a réussi à conserver intacts son émerveillement, la faculté de faire jaillir la lumière de l’ombre, comme si chaque tableau était un hymne à la joie.

Comme tous les enfants, bien avant l’école primaire, il a dessiné, « barbouillé », tenté de donner forme à son univers familier.